Trans - Sahara - Tour » 2 «

Dienstag, 22.4.80

50°C, sonnig, 234 km

Nach dem Frühstück (Kaffee, Tomaten und je eine Scheibe Knäckebrot) fuhren wir gegen 6:00 Uhr weiter zur Grenzstation von Niger, Assamaka. Dort mussten wir unsere Pässe und Zulassungen abgeben sowie die Lkws abstellen. Wir stellten sie an einen schattigen Platz, wurden aber aufgefordert sie in prallen Sonne zu fahren. Dort mussten wir unser Gepäck vollständig entladen und auspacken, die Werkzeug- und die Lebenmittelkiste öffnen und alles durchschnüffeln lassen. Nach einer guten halben Stunde waren die Beamten von unserer Harmlosigkeit überzeugt, wir durften unseren Kram wieder einpacken, bekamen unsere mit dem wichtigen Stempel versehenen Papiere und durften weiterfahren.

Nach dem Frühstück (Kaffee, Tomaten und je eine Scheibe Knäckebrot) fuhren wir gegen 6:00 Uhr weiter zur Grenzstation von Niger, Assamaka. Dort mussten wir unsere Pässe und Zulassungen abgeben sowie die Lkws abstellen. Wir stellten sie an einen schattigen Platz, wurden aber aufgefordert sie in prallen Sonne zu fahren. Dort mussten wir unser Gepäck vollständig entladen und auspacken, die Werkzeug- und die Lebenmittelkiste öffnen und alles durchschnüffeln lassen. Nach einer guten halben Stunde waren die Beamten von unserer Harmlosigkeit überzeugt, wir durften unseren Kram wieder einpacken, bekamen unsere mit dem wichtigen Stempel versehenen Papiere und durften weiterfahren.

Wir verabschiedeten uns großartig von den Hamburgern, kamen dann aber doch nicht los, weil der Käfer nicht ansprang. Nach einiger Tüftelei und ca. ½ Stunde ging es doch endlich weiter. Schon nach einer Stunde jedoch wurden wir erneut zum Halten gezwungen, da meine Kühlwasser-Temperatur auf knapp 110°C gestiegen war. Ich füllte also unter mäßigen Schwierigkeiten Wasser nach und wir konnten weiter.

Nach 15 Kilometern sahen wir einen algerischen Lkw am Pistenrand und hielten an, um zu helfen. Wir verkauften ihm ca. 40 Liter Diesel für 1.000 CFA (ca. 10,00 DM in der an den France angelehnten lokalen Währung) und der Fahrer lud uns zu einem Ricard ein, sein Beifahrer und "Diener" machte Tee und wir tranken und rauchten. Dieser arabisch-stämmige Lkw-Fahrer hatte tatsächliche einen Diener, einen Farbigen, der aufs Wort gehorchte und sich, wenn nichts zu tun war, zurückzog.

Nach 15 Kilometern sahen wir einen algerischen Lkw am Pistenrand und hielten an, um zu helfen. Wir verkauften ihm ca. 40 Liter Diesel für 1.000 CFA (ca. 10,00 DM in der an den France angelehnten lokalen Währung) und der Fahrer lud uns zu einem Ricard ein, sein Beifahrer und "Diener" machte Tee und wir tranken und rauchten. Dieser arabisch-stämmige Lkw-Fahrer hatte tatsächliche einen Diener, einen Farbigen, der aufs Wort gehorchte und sich, wenn nichts zu tun war, zurückzog.

In der Zwischenzeit kam ein anderer Lkw vorbei, hielt und unser Freund versteckte die Ricard-Flasche (Moslems war und ist Alkohol nicht gestattet), bevor er auch von diesem Kollegen ein paar Liter Diesel schnorrte. Später zeigte er uns den Zweittank seines Fahrzeuges, der wohlgefüllt war. So schien er sein Gehalt aufzubessern: Diesel vom Arbeitgeber bezahlen lassen, aber auf Kosten der Hilfsbereitschaft anderer den Tank füllen.

Als wir nach einer guten Stunde, um ca. 13:30 Uhr, weiterfahren, haben wir ordentlich einen in der Krone. Wir hatten nur spärlich gefrühstückt und nun zusammen mehr als eine Flasche Ricard getrunken, bei über 50°C im Schatten. Sehr weit kamen wir auch diesmal nicht, denn schon nach weiteren 50 Kilometern war die Temperatur meines Kühlwassers wieder auf über 110°C gestiegen. Wir hielten und füllten unser letztes Wasser nach (Trinkwasser hatten wir selbstverständlich noch).

Wir beschlossen, noch nicht weiterzufahren, weil es auf der einen Seite sehr heiß war und wir -auf der anderen Seite- noch den Alkohol im Blut hatten, der den Kreislauf zusätzlich belastete. Außerdem wehte mir immer noch die erhitze Luft aus dem Motorraum in die Fahrerkabine, die Temperatur im Führerhaus dürfte inzwischen 70-80°C betragen haben. Ich hatte mir eine nasse Decke umgehängt, aber es war trotzdem zu heiß. Die Decke brachte auch kaum Feuchtigkeit in die Luft. so dass man kaum schwitzte und auch von dieser Seite keine Abkühlung zu erwarten war.

Wir beschlossen, noch nicht weiterzufahren, weil es auf der einen Seite sehr heiß war und wir -auf der anderen Seite- noch den Alkohol im Blut hatten, der den Kreislauf zusätzlich belastete. Außerdem wehte mir immer noch die erhitze Luft aus dem Motorraum in die Fahrerkabine, die Temperatur im Führerhaus dürfte inzwischen 70-80°C betragen haben. Ich hatte mir eine nasse Decke umgehängt, aber es war trotzdem zu heiß. Die Decke brachte auch kaum Feuchtigkeit in die Luft. so dass man kaum schwitzte und auch von dieser Seite keine Abkühlung zu erwarten war.

Um 17:00 Uhr geht es weiter. Meine Wassertemperatur steigt zwar wieder bis auf 100°C aber wir erreichen den nächsten Ort, In Abangarid. Dort müssen wir, wie in jeder "Stadt" in Niger, unsere Pässe und internationalen Zulassungen vorlegen. Während wir auf die Rückgabe der Papiere warten, tanzen ununterbrochen Eingeborene um uns herum und wollen

uns entweder irgendwelchen Tand verkaufen oder betteln um eine "Gâteau" (Geschenk).

Anschließend fuhren wir zu einem Kamelbrunnen in der Nähe, um Kühlwasser für meinen Wagen zu besorgen, mussten aber die Hilfe eines Eingeborenen in Anspruch nehmen, weil wir mit unserem Eimer und einem (zu) kurzen Seil nicht an die Wasseroberfläche reichten. Nach längerer Debatte bekamen wir von dem jungen Eingeborenen vier Eimer Wasser im Tausch gegen ein Paar (schmutzige) Socken.

Um 17:00 Uhr geht es weiter. Meine Wassertemperatur steigt zwar wieder bis auf 100°C aber wir erreichen den nächsten Ort, In Abangarid. Dort müssen wir, wie in jeder "Stadt" in Niger, unsere Pässe und internationalen Zulassungen vorlegen. Während wir auf die Rückgabe der Papiere warten, tanzen ununterbrochen Eingeborene um uns herum und wollen

uns entweder irgendwelchen Tand verkaufen oder betteln um eine "Gâteau" (Geschenk).

Anschließend fuhren wir zu einem Kamelbrunnen in der Nähe, um Kühlwasser für meinen Wagen zu besorgen, mussten aber die Hilfe eines Eingeborenen in Anspruch nehmen, weil wir mit unserem Eimer und einem (zu) kurzen Seil nicht an die Wasseroberfläche reichten. Nach längerer Debatte bekamen wir von dem jungen Eingeborenen vier Eimer Wasser im Tausch gegen ein Paar (schmutzige) Socken.

Dann ging es weiter, teilweise durch Steppe, die mit Büschen bestanden war, die aussahen, als seien sie voller Raureif. Es handelte sich allerdings um Stacheln oder Dornen, die so groß und fest waren, dass sie sogar unseren Reifen äußerst gefährlich werden konnten. Man musste höllisch aufpassen, nicht über einen abgerissenen Zweig oder sogar über einen ganzen Busch zu fahren.

40 Kilometer hinter In Abangarit hielten wir, aßen zu Abend und tranken Ricard, den wir von dem Lkw-Fahrer in einer kleinen Cola-Flasche mitbekommen hatten. Vor dem Zubettgehen mussten wir noch den Reifendruck von Bernds VW auf den Normalstand bringen, da die Piste wieder fester wurde. Ich reparierte außerdem den Kühlerschlauch meines Lkws, obwohl der Sinn dieser Aktion fraglich war, da der Kühler selbst auch einige Löcher hatte.

Mittwoch, 23.4.80

50°C, sonnig, 342 km

Um 5:00 Uhr weckte Peter uns, wir frühstückten und tranken unseren letzten Rest Kaffee. Dann ging es weiter. In Tegguidda-In-Tessoum holten wir Wasser, natürlich nach der üblichen Passkontrolle. In jedem Ort und an jedem Brunnen, den wir unterwegs passierten, füllte ich meinen Kühler auf.

Um 14:00 Uhr erreichten wir ein namenloses Dorf, nachdem wir stundenlang auf einer serpentinenartigen Piste gefahren waren, die sich durch Fels- und Steinwüste und durch zahlreiche, staubige Wadis schlängelte. In diesem Kaff mussten wir uns erzählen lassen, dass wir leider falsch gefahren waren. Bevor wir umkehrten, versuchte ich noch, den Vorratsbehälter meines Kühlers auszubauen, um einige Lecks zu eliminieren und ggf. den Hauptfehler zu finden. Nachdem meine Bastelei zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen war, fuhren wir die ganze Sch… Strecke wieder zurück, mit allen Kurven, über Schotter und Geröll und durch den vom Vordermann aufgewirbelten Staub, der diese trockene Hitze noch unerträglicher machte.

Um 14:00 Uhr erreichten wir ein namenloses Dorf, nachdem wir stundenlang auf einer serpentinenartigen Piste gefahren waren, die sich durch Fels- und Steinwüste und durch zahlreiche, staubige Wadis schlängelte. In diesem Kaff mussten wir uns erzählen lassen, dass wir leider falsch gefahren waren. Bevor wir umkehrten, versuchte ich noch, den Vorratsbehälter meines Kühlers auszubauen, um einige Lecks zu eliminieren und ggf. den Hauptfehler zu finden. Nachdem meine Bastelei zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen war, fuhren wir die ganze Sch… Strecke wieder zurück, mit allen Kurven, über Schotter und Geröll und durch den vom Vordermann aufgewirbelten Staub, der diese trockene Hitze noch unerträglicher machte.

Plötzlich kam Peter nicht mehr weiter. Die Benzinleitung seines Trucks war verstopft. Wir bliesen die Leitung mittels der Reifenfüllanlage (Luftbremssystem) durch und saugten dann mit der Handpumpe wieder Diesel zum Motor. Nach einer halben Stunde konnten wir weiterfahren.

Einen Kamelhändler, der sein Domizil am Wegesrand aufgeschlagen hatte, fragten wir nach dem Weg nach Agadez. Er schickte als Führer eines seiner Kinder in Peters Lkw mit. An einer Weggabelung (mit Wegweiser!) setzten wir unseren kleinen Pfadfinder wieder ab, als Lohn für seine Dienste bekam er ein T-Shirt von mir.

Einen Kamelhändler, der sein Domizil am Wegesrand aufgeschlagen hatte, fragten wir nach dem Weg nach Agadez. Er schickte als Führer eines seiner Kinder in Peters Lkw mit. An einer Weggabelung (mit Wegweiser!) setzten wir unseren kleinen Pfadfinder wieder ab, als Lohn für seine Dienste bekam er ein T-Shirt von mir.

In einem weiteren "Dorf", diesmal auf dem richtigen Weg, füllte ich wieder Wasser auf, als wir gefragt wurden, ob wir zwei Bewohner mit nach Agadez nehmen könnten. Wir willigten ein, da wir den Weg ohnehin nicht kannten und es hier auch weder Wegweiser noch "Leitpfähle" (wie in Algerien) gab. Außerdem hatte sich die Piste bisher sehr oft gegabelt und wir wollten nicht noch mal knapp 200 km "Umwege" fahren. Unsere Fahrgäste, ein Ehepaar, luden nahezu ihren gesamten Hausstand auf meine Ladefläche und stiegen anschließend selbst dort auf.

Dann fuhren wir los, 100 Meter weit, denn Peters Lkw streikte. Wir versuchten es mit allen uns bekannten Tricks einschließlich Anschleppen, aber nichts passierte. Nach einer mittellangen Diskussion beschlossen wir, ihn bis Agadez zu schleppen, was aber bereits in der ersten Sandstrecke scheiterte.

Wir aßen erstmal zu Abend und beschlossen dann, dass Bernd und ich mit unseren Fahrzeugen nach Agadez fahren und dort einen Abschleppwagen besorgen sollten. Peter sollte bei seinem Truck warten (mit seiner Angst vor Geiern, Kojoten, Skorpionen und Eingeborenen). Um 22:00 Uhr brachen wir (Bernd, die Anhalter und ich) dann auf, nicht ohne Peter vorher "Alle Gute" gewünscht zu haben (Ich würde auch nicht gerne allein in der Wüste rumstehen müssen).

Auf der Fahrt musste ich den VW einmal freischleppen, ansonsten hatte ich mit meinen Wagen selbst genug Probleme. Durch die untertourige Fahrerei im schwierigen Gelände bei Dunkelheit wurde der Motor viel zu heiß. Das Gelände war so unübersichtlich, dass ich einmal aus Versehen eine Felskante von ca. 50 cm Höhe herunterfuhr (es krachte ordentlich).

Dann erreichten wir Asphaltstraße und nach 40 Kilometern waren wir in Agadez. Unsere Passagiere stiegen mit allen ihren Habseligkeiten aus und wir beide fuhren im Käfer in die Stadt und kauften Zigaretten, Kekse und -in einer der örtlichen Diskotheken(!) zwei Dosen holländisches, leider lauwarmes Bier. Gegen 1:00 Uhr begaben wir uns zur Ruhe.

Donnerstag, 24.4.80

55°C, sonnig, 480 km

Erst um 7:15 Uhr wachte ich auf, Bernd schlief noch. Ich war am Vorabend sehr gut eingeschlafen, was wohl nur zum Teil an den Anstrengungen der Reise, zum größeren Teil an dem -zwischenzeitlich- ungewohnten Bier (lauwarm und eine wenig wie Sekt schmeckend) gelegen hatte. Während ich darauf wartete, dass Bernd die Augen aufschlug, sah ich dem Treiben am Stadtrand zu, wo wir unsere Fahrzeuge geparkt hatten. Es ab sehr viele Mofas, verhältnismäßig viele Autos, aber auch Leute, die auf Eseln ritten. Aber es gab ausschließlich Schwarze, allerdings sehr unterschiedlich gekleidet: Manche europäisch, mit Anzug, einige etwas dandyhaft, beige Hose zu gelbem Hemd und -welche Albernheit im Sand- Plateauschuhe. Andere trugen die eher orientalische Landestracht: Weite Umhänge, Turbane und manche sogar ein Schwert an der Seite.

Nachdem Bernd aufgewacht und wir gewaschen waren, fuhren wir in die Stadt, um einzukaufen. Unterwegs sprach uns ein "Typ" an und fragte, ob wir eine Garage (Werkstatt) brauchten. Wir bejahten, wollten aber zuerst frühstücken. Daraufhin entwickelte sich der "Typ" zu unserem ständigen Begleiter, Fremdenführer und Berater, zum Glück sprach er englisch. Wir frühstückten in einem -für uns- merkwürdigen Restaurant: Die Wände waren beklebt mit allen möglichen Postern und Bildern von Filmstars, Politikern und Heldentaten der nigerianischen Regierung. Ein Radio im Gastraum spielte orientalische Weisen, aus der Küche klang europäische Popmusik. Unsere Mahlzeit bestand aus Fleisch, Kartoffeln, Sauce, Brot, Nescafé und Eiswasser (Peter hätte die Hälfte davon verschmäht, es war ja alles nicht desinfiziert).

Nach dem Frühstück wechselten wir in einer Bank 200 US-Dollar in 42.000 CFA, gingen zur Polizei, füllten dort Anmeldekarten aus und sollten nach einer Stunde wiederkommen, um unsere Pässe abzuholen. Wir nutzten die Zeit, um einzukaufen. Unser Fremdenführer brachte uns zu einem Mann mit einem Lkw (Berliet), der für Abschleppen und Reparatur 120.000 CFA (also umgerechnet 1.200 DM) haben wollte, was wir aber weder bezahlen wollten noch konnten. So wurden wir zu einem anderen Mechaniker geführt, der nach langer Verhandlung bereit war, den Lkw für drei Autoradios, zwei Taschenrechner und 300 DM in bar nach Agadez zu schleppen.

Unser "Typ" führte uns nun zu einem Hotelbesitzer -von allen "Patron" genannt- der uns anbot, uns einen Mechaniker mitzugeben. Als Lohn verlangte er drei Autoradios, zwei Taschenrechner und zwei neue Lkw-Reifen. Wir willigten ein. Nachdem wir in diesem Hotel-Restaurant noch ausgiebig und sehr gut gegessen hatten (Steak, Pommes Frites, Zwiebeln, Brot und kühles Bier), fuhren wir mindestens eine Stunde kreuz und quer durch die Stadt, um Benzin und Kühlwasser zu bekommen. Unserem "Führer" war keine Tank- oder Wasserstelle recht, bis wir zu einem Privatmann kamen und das Gesuchte erhielten. Dann brachen wir mit fünf Mann Begleitung zu Peter auf.

Um 18:00 Uhr hatten wir ihn gefunden und schon nach 20-30 Minuten hatte der Mechaniker mit seinen Gehilfen den Schaden behoben und wir fuhren gemeinsam zurück nach Agadez, wo wir alle gemeinsam ein Bier tranken und rauchten. Die Streichhölzer müssen - wie alles, wirklich alles - eingeführt werden, meist aus Nigeria.

Danach machten wir dem "Patron" klar, dass wir ihm ein Radio und einen Rechner sofort geben würden, den Rest sollte er am nächsten Tage bekommen. Als Pfand wollten wir meinen Lkw auf seinem Hof stehen lassen. Peters Lkw wollten wir -wegen der Möglichkeit, auf der Ladefläche zu schlafen- mitnehmen. Leider sprang er schon wieder nicht an, so dass wir ihn stehen ließen und meinen Truck mitnahmen. Wir besprachen bei einigen Bierchen noch unsere weiteren Schritte, bevor wir uns zur Ruhe begaben. Ich suchte mir eine einigermaßen saubere Ecke auf der Ladefläche zum Schlafen, Peter übernachtete -aus Angst vor allem und jedem- im verriegelten Führerhaus.

Freitag, 25.4.80

50°C, sonnig

Nachdem wir morgens unsere Katzenwäsche beendet hatten, fuhren wir in die Stadt und gingen in unser "Stamm-Frühstücks-Lokal", wo uns der Chef gleich fragte, ob wir Kaffee wollten (Kaffee zum Frühstück ist dort eigentlich nicht üblich). Zum Essen gab es Reis, Kartoffeln, Fleisch und Sauce, dazu Eiswasser.

Gegen 9:00 Uhr wollten wir die Formalitäten für Peter bei der Polizei erledigen und erfuhren, dass wir seinen Pass erst um 15:00 Uhr abholen könnten. Zurück im Hotel, erklärten wir dem Patron, dass die Reparatur schlecht ausgeführt worden war und wir nicht bezahlen wollen. Wir sollten "ein paar Minuten" (schlussendlich bis 11:00 Uhr) warten, dann kam ein Mechaniker und erklärte uns, wie wir die Reparatur selbst ausführen könnten.

Somit bauten wir auch die beiden übrigen Autoradios aus und wuchteten Peter und meinen Ersatzreifen von den Lkws. In der Zwischenzeit meldete sich ein Interessent für den grauen, meinen Lkw, der nach zähen Verhandlungen 500.000 CFA zahlen wollte (ca. 5.000 DM, der Preis, den die Firma in Deutschland dafür bezahlt hatte, obwohl er schon damals höchstens die Hälfte wert war).

Der Patron war mit den Ersatzreifen nicht zufrieden, so demontierten ein paar Eingeborene Peters Vorderrad, während ich die Werkzeugkiste von meinem auf Peters Lkw schraubte und auch den übrigen Krempel umpackte. Nachdem der Patron nun zufrieden war, kam er mit dem Mechaniker an, erzählte, dass dieser ein guter Mechaniker sei und verlangte, wir sollten ihm unseren einzigen 30/35" Schraubenschlüssel für 2.200 CFA verkaufen. Wir verlangten zwar 3.000, aber Peter gab ihn dann doch -aus lauter Dankbarkeit und Töfeligkeit- für umgerechnet 20 DM weg.

Um auf den Mann mit dem Geld für den Lkw zu warten, gingen wir in die Hotelbar, tranken Bier und wollten die leeren Flaschen vom Vorabend zurückgeben. Erst nach längerer Diskussion (wir hatten angeblich keinen "Pfandschein"), bekamen wir unsere 2,50 DM Pfandgeld.

Um 14:30 Uhr erfuhren wir auf der Polizeiwache, dass Peters Pass nun erst um 17:00 Uhr abgeholt werden könnte. Also fuhren wir zurück ins Hotel SAHARA, um den Lkw-Deal zum Abschluss zu bringen. Leider erfuhren wir dort, dass es sich unser Kunde anders überlegt hatte. Also mussten wir wieder zur Bank. Wir wechselten 500 Dollar und machten einen Schaufensterbummel. In Agadez gab es wirklich alles: Von den bereits erwähnten Diskotheken, Autogeschäfte, einen riesigen Plattenladen mit Tausenden von europäischen und amerikanischen Scheiben sowie allen erdenklichen Phonogeräten bis hin zu Restaurants, Friseuren und anderen Geschäften. Kurzum, wir waren in einer wirklichen Stadt -im Wortsinn- mitten in der Wüste.

Da wir nun absolut keine Lust mehr hatten, mit unseren "Geschäftspartnern" noch öfter zusammenzutreffen, fuhren wir zu einem ca. 10 Kilometer entfernten Campingplatz. Meinen Lkw versteckte ich etwas außerhalb hinter einigen Felsen, um Gebühren zu sparen. Leider vergaß ich alle Papiere und unser Geld dort, musste also noch mal zurücklaufen.

Dieser Campingplatz war eine wahre Oase: Es gab dort Bäume, Schatten, einen Swimmingpool, Duschen (durchlöcherte Eimer, die an der Decke montiert und mit Absperr-Schiebern versehen waren), französische Toiletten und vieles mehr. Auf dem Platz lernten wir eine Reisegruppe kennen, die -von London kommend- an einem Trans-Sahara-Trip teilnahmen, zusammengepfercht in Range-Rovers. Die Leute kamen aus den unterschiedlichsten Ländern: England, USA, Kanada, Australien und Österreich.

Eine allein reisende Amerikanerin (Barbara), die schon einmal drei Jahre in Afrika gelebt hatte, beschließt, sich uns bis In Gall anzuschließen. Wir sind gerne damit einverstanden, schon deswegen, weil sie wesentlich besser französisch spricht, als wir mit unseren (mangelhaften) Schulkenntnissen.

Ich kaufe noch eine vernähte Ziegenhaut für heruntergehandelte 55.000CFE (55 DM). Man konnte Trinkwasser einfüllen, welches sehr schnell kühl wurde, da die Feuchtigkeit durch das Leder nach außen drang und dort verdunstete. Im Gegensatz zu Peters Befürchtungen schmeckte das Wasser auch nicht nach Ziege.

Abends aßen wir direkt dort auf dem Platz (sozusagen Vollpension): Suppe, Brot, Leberkäse, Kamelsteak (hervorragend!) und Ananas. Später unterhielten wir uns bei ein paar Bierchen bis spät in die Nacht.

Samstag, 26.4.80

45-50°C, sonnig, 142 km

Nach dem Aufstehen frühstücken wir zusammen mit Barbara, allerdings nur Kaffee und vertrödeln dann den Vormittag mit Faulenzen, Reden und Baden in dem -mit Fröschen und kleinen Fischen bevölkerten- Swimmingpool.

Um 11:00 Uhr fuhren Bernd und Peter mit Barbara in die Stadt, um ihr Gepäck zu holen und Wasser und Lebensmittel zu besorgen. Ich habe in der Zwischenzeit Wäsche gewaschen und versucht, die kläglichen Reste unseres Abschleppseils wieder zu einer gebrauchstüchtigen Einheit zusammen zu basteln. Außerdem beobachtete ich die fremdartigen, laut zwitschernden Vögel, die mich schon am Morgen geweckt hatten.

Um 11:00 Uhr fuhren Bernd und Peter mit Barbara in die Stadt, um ihr Gepäck zu holen und Wasser und Lebensmittel zu besorgen. Ich habe in der Zwischenzeit Wäsche gewaschen und versucht, die kläglichen Reste unseres Abschleppseils wieder zu einer gebrauchstüchtigen Einheit zusammen zu basteln. Außerdem beobachtete ich die fremdartigen, laut zwitschernden Vögel, die mich schon am Morgen geweckt hatten.

Nachdem die drei von Ihren Besorgungen zurückgekehrt waren, tranken wir ein Bier, kühlten uns im Pool ab, packten zusammen und fuhren zu meinem Lkw. Ich hatte ihn so gut versteckt, dass Peter ihn zwischen den Felsen nicht entdeckte, bis wir direkt davor standen. Von dort fuhren wir zum Tanken in die Stadt.

Von den vier Tankstellen am Ort hatten nur zwei geöffnet. Ich tankte und füllte Wasser in die Kühlanlage. Als Peter tanken wollte, gab die Zapfäule ihren Geist auf. So mussten wir zu der anderen geöffneten Tankstelle verholen, Peter tankte dort und wir bezahlten umgerechnet DM 1,12 per Liter. Dieser Preis machte uns deutlich, dass man uns bei der "Privattankstelle", an der wir zwei Tage vorher mit unserem "Fremdenführer" gewesen waren, gehörig beschissen hatte: Dort hatten wir ca. DM 1,70 für einen Liter hinlegen müssen. Um 17:00 Uhr kamen wir dann endlich los, vorerst nur bis zur Passkontrolle am Ortsausgang, die wir aber anstandslos passierten.

Nach 45 Kilometern war die angenehm zu befahrende Asphaltstraße zu Ende und wir mussten wieder die Vibrationen der Wellblechpiste ertragen. Ungefähr drei Kilometer von In Gall -es war zwischenzeitlich dunkel geworden, konnte ich nicht mehr weiterfahren, da meine Scheinwerfer nicht ordentlich funktionierten: Der linke hatte einen Wackelkontakt (ging dauernd an und aus), der rechte strahlte den Himmel an. Auch das Kühlwasser hatte -trotz der nächtlich gemäßigten Temperaturen- bereits wieder die 120°C-Marke erreicht und das Motoröl begann, zu verdampfen.

Außerdem war die Verriegelung der seitlichen, linken Ladebordwand defekt und die Klappe knallte alle paar Kilometer hinunter und scheuerte am Reifen. Da wir bereits 40 Kilometer vorher einem einheimischen Lkw beim Reifenflicken geholfen hatte, war es nun 22:00 Uhr und stockdunkel geworden. Trotzdem schafften wir es, die Schäden an meinem alten, grauen Lkw notdürftig zu richten und erreichten um 23:00 In Gall.

Als wir auf dem Markt- / Dorfplatz standen, um auf Peter zu warten (er hatte einen Anhalter mitgenommen, den er nun nach Hause fuhr), kam ein Polizist, wünschte uns einen guten Abend, zeigte uns die Polizeistation und ging wieder von dannen, nachdem er sich noch gewundert hatte, wo wir so spät herkämen. Das war der erste freundliche Polizist, den wir bisher in Afrika getroffen hatten!

Nachdem Peter wieder zu uns gestoßen war, gingen wir also zur Polizeistation zu "unserem" Polizisten. Er sah sich allerdings nur Barbaras und Bernds Pass an und meinte, alles sei OK.

Wir fuhren noch einige Meter die Dorfstraße entlang, kauften unter Schwierigkeiten vier Dosen warmes (fast heißes) Bier und aßen zu Abend (Tomaten von Barbara, Suppe, Brot und Kaffee). Später verkroch sich Peter in sein Führerhaus, ich half Barbara auf Peters Ladefläche und unterhielt mich noch etwas mit Bernd, bis wir uns gegen Mitternacht auch aufs Ohr legten.

Sonntag, 27.4.80

50°C, sonnig, 143 km

Bereits um 6:00 Uhr wachte ich auf und vervollständigte meine Tagebuchnotizen. Danach ging ich an meine zu diesem Zeitpunkt bereits tägliche Beschäftigung: Die Reparatur meines Lkw. An diesem Morgen entfernte ich mit Hilfe eines Schraubendrehers (als Körner und / oder Meißel benutzt) eine der drei abgebrochenen Halteschrauben des Allrad-Getriebes, baute die Trittstange unter der Stoßstange von Peters Lkw ab und hatte damit die benötigte 10er Schraube für mein Getriebe.

Als das erledigt war, begann ich, meinen Kühler auseinander zu nehmen, um die größten Lecks abzudichten. Zwischendurch gab es Frühstück, wobei uns -wie die ganze Zeit- mindestens die Hälfte der Dorfjugend staunend umringte. Nachdem meine Arbeiten am Kühler beendet waren, verabschiedeten wir uns von Barbara, ergänzten am Ortsausgang noch unsere Wasservorräte (gegen umgerechnet 10 DM) und fuhren gegen 11:00 wirklich los.

Auf der Puderzucker-Piste (wenn man ausstieg, versank man bis zu den Knöcheln im Sand) blieb der Käfer häufig stecken und wir mussten unter sengender Sonne den glühend-heißen Wagen schieben. Wir legten Handtücher oder Lappen auf das Blech, um keine Brandblasen zu bekommen. An einer Stelle, an der die Piste besonders schlimm war, kamen plötzlich Kinder -eine ganze Horde- und boten uns an, eine bessere Piste zu zeigen. Wir willigten ein, zahlten 2.000 CFA (20 DM), der Führer der Kinderschar stieg zu Bernd in den VW und fünf oder sechs der Gören quetschten sich in mein Führerhaus. Nach mehreren Zwischenstopps, die der "Führer" einlegte, um Freunde zu begrüßen (und wohl mit uns anzugeben), landeten wir wieder auf einer Piste. Jetzt wollten die Kleinen noch "Geschenke" und bekamen ein Paar Socken, um sie zum Aussteigen zu bewegen. Später merkte ich, dass sie auch mein Handtuch hatten mitgehen lassen.

Je südlicher wir kamen, umso mehr Bewuchs was zu sehen, hier war der Boden schon über weite Strecken mit "Gras" bedeckt und es wuchsen verschiedene Arten von Bäumen und Sträuchern, allerdings sehr karg und kleingewachsen. Ab und zu sahen wir auch kleine Tiere, die unseren Eichhörnchen ähnlich sahen. Die Menschen hielten hier -neben Kamelen und Ziegen- auch zunehmend Rinder.

Gegen 19:00 Uhr erreichten wir eine Straßenbaustelle und nahmen an, dass wir nun bald wieder Asphalt vorfinden und die Fahrt einfacher würde. Zunächst machten wir uns jedoch für die Nacht fertig und beratschlagten über unsere Probleme: Der Wassersack hatte sich ein Loch gerissen, als wir ihn während der Fahrt zwecks besserer Kühlung außen an der Tür angebracht hatten. Dadurch hatten wir ca. 4 Liter Trinkwasser verloren.

Noch schlimmer war allerdings mal wieder mein Allradgetriebe. Die Halterung, die ich erst am Morgen repariert hatte, war mitsamt dem Rahmen abgerissen, das Getriebe wurde also nur noch von der Kardanwelle gehalten. Wir beschlossen, eine provisorisch Halterung aus einem alten Bettgestell zu bauen, dass wir am Wegesrand gefunden hatten.

Doch zuerst aßen wir zu Abend und tranken Milch (aus Pulver) und begaben uns zur Ruhe. Doch an Schlaf war nicht zu denken: Schon während des Abendbrotes hatten sich drei Eingeborene keine zwei Meter von uns entfernt niedergehockt und starrten uns seitdem ununterbrochen an. Außerdem quietschte die Fördermechanik eines Brunnens in der Nähe und auch die Ochsen, die diesen in Gang hielten, brüllten. Das ging die ganze Nacht hindurch, wir bekamen kaum in Auge zu.

Montag, 28.4.80

45°C, heiter, 194 km

Durch den Lärm des Brunnens wachte ich schon gegen 5:30 Uhr auf. Ich döste noch ein paar Minuten und machte mich dann an den Versuch, mein Allrad-Getriebe wieder an die Stelle zu bekommen, wo es hingehörte. Nachdem ich das Bettgestell, welches als Halterung dienen sollte, auseinandergesägt hatte, gab es Frühstück.

Es stellte sich dann heraus, dass wir unseren Plan nicht verwirklichen konnten, da es uns mangels entsprechendem Werkzeug nicht gelang, die Teile des Bettgestells in Form zu biegen. Also baute ich eines der Drahtseile ab, welche die Ladefläche des Lkw in gekipptem Zustand sichern, schlang es um das Getriebe und sicherte die "Konstruktion" mit Schäkeln am Chassis.

Wenn das wenigsten das einzig "Wehweh" meines Trucks gewesen wäre! Aber auch das Schaltgetriebe und die meisten Differenziale verloren Öl, die Armaturen-Tafel kippte dauernd auf die Lenksäule, die Instrumente funktionierten nicht oder nicht mehr, usw. usw. usw.

Um halb zehn ging es dann weiter. Mein Lkw schnaufte, das Getriebe knarrte und knackte, schaffte es aber bis Abalak. Wir tranken ein Bier und hörten einem Musikanten zu der auf einem Banjo-ähnlichen Instrument spielte, dazu sang und nebenbei irgendwelche Rauschmittel zu sich nahm.

"On the road again", begann endlich Asphalt, ca. 160 km vor Tahua, aber mein Lkw war wohl endgültig am Ende: Das Getriebe hatte soviel Öl verloren, dass es trockenlief, das Allrad-Getriebe hing schon wieder fast auf der Straße und ich konnte kaum schneller als 30 km/h fahren. Wir versuchten, den Lkw zu schleppen, aber auch das hatte keinen Sinn, da durch die bisherige Strecke beide Fahrzeuge so "geschwächt" waren, dass auch das Gespann -Peters Lkw vorne, meiner hinten- nicht schneller als 30 km/h war.

So beschlossen wir schweren Herzens, den Lkw stehen zu lassen. Ich tat mich besonders schwer, nicht nur, weil ich dann selbst kein Fahrzeug mehr hätte, auch weil ich bei all diesen Reparaturen doch in den paar Tagen mehr gelernt hatte, als ein Mechaniker-Lehrling im ganzen ersten Jahr seiner Ausbildung. Wir pumpten den restlichen Treibstoff in Peters Tank und versteckten ihn etwas abseits der Straße, da wir in Tahua versuchen wollten, ihn als "Ersatzteillager" zu verkaufen.

Auf der Weiterfahrt in Peters Lkw schlief ich, wenn wir nicht gerade wieder mal von der Straße auf ein Stück Piste mussten, um eine nicht fertiggestellt Brücke zu umfahren, die später einmal wohl die Wadis überführen sollten.

In Tahua gingen wir als erstes ein Bier trinken und dann noch eins und dann fuhren Bernd und ich zum Einkaufen. Auf einem Basar bekamen wir sehr günstig Ananas, Kokos- und Erdnüsse, Zwiebeln, Brot, Brühwürfel und Zigaretten. Anschließend gingen wir zurück in die Bar des örtlichen Hotels (ein Gebäude im Kolonialstil, wie im Film "Casablanca", mit riesigen Ventilatoren an der Decke) und vertrieben uns die Zeit bis zum Essen mit gekühlten Getränken. Wir wollten in diesem Hotel nicht übernachten, meinten aber, uns ein richtiges Essen -mit Messer und Gabel, fertig serviert, am Tisch- verdient zu haben.

Die Landschaft sah hier schon wieder ganz anders aus: Wir waren kurz von Tahua durch ein mit Bäumen bestandenes Tal gekommen, ein See lag idyllisch in der Landschaft und alles sah (relativ) grün und saftig aus. Es zogen sich auch weite Gartenanlagen an der Straße entlang und alle paar Kilometer lag am Wegesrand ein Dorf, bestehend aus Lehmhütten und Vorratsspeichern, die wie riesige Tonkrüge aussahen, denen man einen Strohhut aufgesetzt hatte.

Die Landschaft sah hier schon wieder ganz anders aus: Wir waren kurz von Tahua durch ein mit Bäumen bestandenes Tal gekommen, ein See lag idyllisch in der Landschaft und alles sah (relativ) grün und saftig aus. Es zogen sich auch weite Gartenanlagen an der Straße entlang und alle paar Kilometer lag am Wegesrand ein Dorf, bestehend aus Lehmhütten und Vorratsspeichern, die wie riesige Tonkrüge aussahen, denen man einen Strohhut aufgesetzt hatte.

Zum Abendessen gab es dann Steaks, Pommes Frites und Salat. Die Steaks waren sehr groß, die Mahlzeit überhaupt sehr reichlich. Nachdem wir noch ein wenig geknobelt hatten, gingen wir ins Bett (d.h. auf unsere restlichen Fahrzeuge).

Dienstag, 29.4.80

45°C, bedeckt, windig, 547 km

Nach dem Frühstück (Kaffee, Brot, frische Ananas - nicht im Hotel) füllten wir die Wasserkanister auf und fuhren gegen 9:00 Uhr weiter. Die Vegetation änderte sich zusehends: Hohes, gelbliches Gras beherrschte das Bild, häufiger sahen wir Bäume, besonders in Tälern oder Senken. auch die Besiedlung wurde dichte, laufend passierten wir Dörfer (die hier sogar alle ein Ortsschild vorweisen konnten). Mitten im Dort befand sich meist eine Polizeistation mit "Schlagbaum" (ein mit Stoff-Fetzen verziertes Seil, zwischen zwei alten Ölfässern quer über die Straße gespannt). Dort musste man offiziell anhalten und sich melden. Oft sind wir allerdings durchgefahren, da die Polizisten selbst zu faul waren, jemanden zu kontrollieren und ihren "Schlagbaum" geöffnet hatten.

An manchen Stellen mussten wir dennoch mit der Geschwindigkeit heruntergehen, wenn Rinderherden die Straße überquerten, immer ein Rind nach dem anderen. Alle paar Kilometer versuchten Leute, Knüppelholz zu verkaufen. Einige der "Holzhändler" hatten rund um ihren Stand alles niedergebrannt, wohl um zu verhindern, dass sich jemand sein Brennmaterial selbst suchte.

In einem Ort, Dosso, wurden wir von einem Polizisten darauf hingewiesen, dass wir uns unbedingt im "Polizei-Hauptquartier" melden mussten. Dort angekommen, lag der "Sheriff", scheinbar betrunken, auf einem Feldbett in der Mitte des Raumes, direkt unter dem Ventilator und stand erst auf, nachdem er sich vergewissert hatte, dass dies unbedingt nötig war. Nachdem wir die obligatorischen Meldekärtchen ausgefüllt hatten, bekamen wir einen Zettel, der wohl so etwas wie der Passierschein für den Ortsausgang sein sollte.

Wir kauften noch Kaffee, tranken kühles Bier und fuhren dann weiter. Bernd und Peter im Lkw, ich mit dem VW. Die Landschaft würde zunehmend grüner: An der Straße zogen sich Wälder entlang, das Gras zeigte eine gesunde, kräftige Farbe, kurzum, man merkte die unmittelbare Nähe des Flusses Niger.

Um ca. 10:00 Uhr hielten wir an, 10 km vor dem Grenzort Gaya und aßen zu Abend (selbstgemachte Zwiebelsuppe, Brot Kaffee und Milch), eine Kokosnuss zum Nachtisch und gingen schon gegen 21:15 Uhr schlafen.

Mittwoch, 30.4.80

45°C, bedeckt, 145 km

Nach einer ruhigen und erholsamen Nacht standen wir auf und frühstückten, bevor wir nach Gaya fuhren. Nach dem Tanken ging es dann die paar Meter bis zum Niger und zur Grenzstation.

.

An der Grenze gab es keinerlei Probleme, auch nicht wegen des fehlenden Lkw. Nach ca. ½ Stunde durften wir weiter und konnten den Niger überqueren.

.

An der Grenze gab es keinerlei Probleme, auch nicht wegen des fehlenden Lkw. Nach ca. ½ Stunde durften wir weiter und konnten den Niger überqueren.

Auf der Seite von Benin wurden wir durchsucht und gefilzt und in die dortige Grenzstadt Malanville geschickt, um unsere Pässe abstempeln zu lassen. Dort angekommen, mussten wir erst auf einen hohen Polizeioffizier warten, der die Einreiseformulare eingeschlossen hatte. Während der Wartezeit beobachteten wir ein sogenanntes "Bus-Taxi" einen ziemlich alten Peugeot 404, der anstelle des Fond einen Holzverschlag montiert hatte, aus dem ca. 20 (in Worten: zwanzig) Personen ausstiegen, von dem Gepäck all dieser Personen auf dem Dach des Verschlages gar nicht zu reden. Das Problem solcher Schwerttransporte ließ sich an dem Chassis gut erkennen: Der Wagen war durchgebrochen und mittels dicker Holzbohlen, die mit dem Rahmen verbolzt waren, repariert worden.

.

Beim Ausfüllen unserer Formulare half uns Horst, ein junger Stuttgarter, der den Weg durch die Wüste mit dem Fahrrad zurückgelegt hatte und den wir bis Cotonou mitnehmen wollten. Horst sprach sehr gut Französisch, allerdings mit einem enormen, sogar für uns kaum erträglichen schwäbischen Akzent.

.

Beim Ausfüllen unserer Formulare half uns Horst, ein junger Stuttgarter, der den Weg durch die Wüste mit dem Fahrrad zurückgelegt hatte und den wir bis Cotonou mitnehmen wollten. Horst sprach sehr gut Französisch, allerdings mit einem enormen, sogar für uns kaum erträglichen schwäbischen Akzent.

Nachdem die Formalitäten erledigt waren, gingen wir in einen absolut europäischen Supermarkt und kauften -neben Keksen und Zigaretten- eine Flasche Johnny Walker für umgerechnet DM 9,00. Von diesen Supermärkten existierten in Benin eine ganze Reihe. Wahrscheinlich von der DDR oder einem anderen "sozialistischen Bruderland" finanziert, konnten sich die wenigsten Einheimischen -trotz der für unsere Verhältnisse sehr günstigen Preise- einen Einkauf in so einem "Paradies" leisten. Verwundert fragten wir uns nur, woher das vergleichsweise riesige Warenangebot stammte (und wie dessen Kauf finanziert worden war). Auch ein Bier nahmen wir in der zum Supermarkt gehörenden Bar zu uns.

Und weiter ging es, allerdings nur bis zum übernächsten Dorf. Hier sollten wir -bei der in Benin überall sehr gewissenhaften Kontrolle- die grüne Versicherungskarte für den VW vorweisen. Es interessierte den Polizisten überhaupt nicht, dass diese Karte für Benin nicht gültig war. Wir mussten umkehren und uns in dem kurz vorher passierten Dorf ein "Laissez-Passer"-Papier besorgen. Nachdem wir dieses besorgt (für umgerechnet DM 42) und vorgewiesen hatten, wurde uns mitgeteilt, dass es sich hierbei nicht um ein Versicherungsdokument handelte sondern lediglich um eine Quittung für Straßenbenutzungsgebühr.

Nach einer ziemlich langen Diskussion mit dem Polizisten (der sich selbst als "Chef de District" bezeichnete und sein Büro in Form einer Holzbank unter einem Baum im Freien hatte), wollte der Mann CFA 10.000 (ca. DM 100) von uns für eine Versicherung haben. Da wir CFA nicht in dieser Menge besaßen, boten wir ihm amerikanische Dollar an, die aber abgelehnt wurden. So gaben wir ihm FF 200 (ca. DM 85,00) und er fuhr mit seinem Mofa davon, um sich ein Bier zu besorgen.

Später machte er sich daran, Quittungen auszufüllen. Da wir den "Preis" von CFA 10.000 für recht unverschämt hielten -zumal wir davon ausgingen, dass dieses Geld zumindest teilweise in seiner eigenen Tasche landete- hatten wir darauf bestanden, eine offizielle Quittung zu erhalten. Die Formulare -noch unter der Überschrift Republique du Dahomey- die er vorliegen hatte, besaßen leider einen Eindruck 300 Francs (CFA), so dass er die stattliche Zahl von 33 Quittungen auszustellen hatte.

Später machte er sich daran, Quittungen auszufüllen. Da wir den "Preis" von CFA 10.000 für recht unverschämt hielten -zumal wir davon ausgingen, dass dieses Geld zumindest teilweise in seiner eigenen Tasche landete- hatten wir darauf bestanden, eine offizielle Quittung zu erhalten. Die Formulare -noch unter der Überschrift Republique du Dahomey- die er vorliegen hatte, besaßen leider einen Eindruck 300 Francs (CFA), so dass er die stattliche Zahl von 33 Quittungen auszustellen hatte.

Bei der fünften Quittung war es bereits 14:30 Uhr (und wir hatten erst 50 km geschafft). Nach der zehnten Quittung hatte er keine Lust mehr und gab uns FF 100 wieder. Wir wollten eigentlich darauf bestehen, weitere Quittungen oder mehr Geld zurück zu bekommen, verzichteten aber mit einem Blick auf die Uhr auf die zu erwartende weitere Diskussion und konnten um 15:15 Uhr endlich weiterfahren.

In Kandi tranken wir erst mal in Ruhe ein Bier, ließen unsere Pässe abstempeln, kauften Zwiebeln, Brot und Brühwürfel und versuchten FF in CFA zu tauschen, was uns jedoch nicht gelang. Auf dem Markt aßen wir frisch zubereitete, sehr gut schmeckende Maismehlkuchen (pro Stück DM 0,05) und gaben für eine weitere Flasche Bier (für jeden) unser letztes beninisches Geld aus.

In Kandi tranken wir erst mal in Ruhe ein Bier, ließen unsere Pässe abstempeln, kauften Zwiebeln, Brot und Brühwürfel und versuchten FF in CFA zu tauschen, was uns jedoch nicht gelang. Auf dem Markt aßen wir frisch zubereitete, sehr gut schmeckende Maismehlkuchen (pro Stück DM 0,05) und gaben für eine weitere Flasche Bier (für jeden) unser letztes beninisches Geld aus.

Zur Nacht fuhren wir zwei Kilometer aus dem Ort hinaus und ließen uns unter einem Riesenbaum nieder. Horst besaß einen richtigen Topf, wir konnten unsere Zwiebelsuppe also in einem "Rutsch" kochen und essen (nicht, wie sonst mit unserer Konservendose immer etappenweise). Anschließend gab es noch Kaffee, Milch und dann Whiskey mit Wasser. Schon beim Essen hatte uns das Wetterleuchten erfreut, welches den gesamten Horizont beleuchtete.

Um ca. 22:00 Uhr gingen wir ins "Bett", wurden aber gegen Mitternacht wieder geweckt, da das Wetterleuchten, inzwischen mit Donner und leichtem Wind, bis zu uns herangekommen war. Im Laufe der folgenden 1½ Stunden erlebten wir ein richtiges, tropisches Gewitter: Zuerst das Wetterleuchten, dass die ganze Gegend taghell erleuchtete (und zwar ununterbrochen), dann immer stärker werdenden Wind, bis hin zu Sturm in Stärken von 9 - 10 Bft, schließlich auch Regen und zum Schluss kam alles zusammen.

An Schlaf war nun nicht mehr zu denken, erstens war alles pitschnass und zweitens war ein ehedem trockener See in der Nähe nun mit Wasser gefüllt, was die dort lebenden Frösche "zum Leben erweckt" hatte. Sie veranstalteten ein Quak-Konzert, in enormer Lautstärke, die ganze Nacht hindurch. Wir gingen zu diesem Teich, die Lautstärke dort war unerträglich, aber es war ein eindrucksvolles Naturschauspiel (Hörspiel?).

Die Luft hatte sich merklich abgekühlt, die Regenzeit war gekommen. Ich versuchte -voll bekleidet- noch etwas Schlaf unter dem Lkw zu finden.

Donnerstag, 1.5.80

45°C, heiter bis wolkig, 305 km

Nachdem ich aufgewacht war, ging ich mit Horst zu dem Teich und wir wuschen uns, wie immer etwas provisorisch, aber diesmal gründlicher, da wir mit dem Wasser nicht sparen mussten. Anschließend frühstückten wir, zusammengedrängt im Lkw, weil es außen noch zu nass war. Als wir aufbrechen wollten, sprang der Käfer nicht an. Um 10:45 Uhr hatten wir ihn endlich zum Laufen gebracht -auch einen zuerst nicht mitlaufenden Zylinder- und fuhren los.

Nachdem ich aufgewacht war, ging ich mit Horst zu dem Teich und wir wuschen uns, wie immer etwas provisorisch, aber diesmal gründlicher, da wir mit dem Wasser nicht sparen mussten. Anschließend frühstückten wir, zusammengedrängt im Lkw, weil es außen noch zu nass war. Als wir aufbrechen wollten, sprang der Käfer nicht an. Um 10:45 Uhr hatten wir ihn endlich zum Laufen gebracht -auch einen zuerst nicht mitlaufenden Zylinder- und fuhren los.

Die Vegetation bestand hier hauptsächlich aus Buschwald. Oft sahen wir bis zu zwei Meter hohe Termitenhügel an der Straße und überall huschten Leguan-ähnliche Echsen über Straßen, Wege und sogar Mauern. Auch Vögel gab es in großer Zahl und man hörte immer Zikaden, die hier bis zu 10 cm lang werden sollten.

Um 14:30 Uhr erreichten wir Parakou, wechselten Geld, aßen und tranken etwas. Nach dem Mittag -gegen 16:00 Uhr- fuhren wir zur Polizei, wo uns ein offensichtlich betrunkener Polizist überreden wollte, bis zum nächsten Tag in Parakou zu bleiben, weil der angeblich einzige Mann, der diese Abfertigung vornehmen könnte, nicht anwesend sei. Wir machten ihm klar, dass wie uns das schon aus finanziellen Gründen nicht leisten könnten und er zwängte sich zu Bernd in den Volkswagen, um den Abfertigungs-Chef suchen zu fahren. Schon nach einer halben Stunde kamen die beiden zurück und der Polizist erklärte, sein Chef käme bald.

Da uns die Zeit zu kostbar war, fuhren die anderen tanken und einkaufen, während ich wartete. Nach einer weiteren halben Stunde kam der "Oberspinner" endlich und nach 10 Minuten hatte ich meinen Stempel im Pass.

Gegen 18:00 Uhr kamen auch die anderen zurück, steckten ihre Pässe ein und erzählten mir, dass der Tankwart, bei dem sie den Lkw mit Diesel versorgt hatten, die ganzen 160 Liter mit einer Handpumpe hatte fördern müssen, da die Tanksäule keine elektrische Pumpe besaß.

Gegen 18:00 Uhr kamen auch die anderen zurück, steckten ihre Pässe ein und erzählten mir, dass der Tankwart, bei dem sie den Lkw mit Diesel versorgt hatten, die ganzen 160 Liter mit einer Handpumpe hatte fördern müssen, da die Tanksäule keine elektrische Pumpe besaß.

Zum Abendessen kurz vor zwanzig Uhr gab es Paprika-Suppe mit Sago und Tomatenmark, Kaffee und eine riesige Ananas -ca. 2,5 kg- die nur DM 2,00- gekostet hatte. Da Peter mit unserem mühsam gekühlten Wasser mal wieder zu verschwenderisch umgegangen war, sah es mit einem Whiskey mit kühlem Wasser einigermaßen schlecht aus. Am westlichen Horizont sahen wir schon wieder Wetterleuchten hinter den Wolken und ich überlegte, mein Zelt aufzustellen. Da der Mond am östlichen Horizont aber an einem völlig klaren Himmel unterging, sparte ich mir die Mühe.

Freitag, 2.5.80

25°C, bedeckt, Regen, 373 km

Nachts um 4:00 Uhr fing es dann doch wieder an zu regnen. Horst, Peter und ich zogen uns in das Lkw-Führerhaus zurück und versuchten, dort zu schlafen. Obwohl es uns selbst unwahrscheinlich erschienen war, schliefen wir tatsächlich ein.

Um halb sieben beschlossen wir, aufzustehen und zu frühstücken. Da unser Brennstoff zu Ende ging, kochten wir -unter dem Lkw- im Kaffeewasser auch ein paar Eier.

Ein paar Kilometer weiter mussten wir in einem Dorf schon wieder eine Passkontrolle über uns ergehen lassen. Als wir schon fast zur Weiterfahrt bereit waren, fragte Bernd, ob wir fotografieren dürften. Mit Erlaubnis schoss Bernd ein Foto und ein anderer Polizist -scheinbar höherer Dienstgrad- sah das und machte Terror: Wir hätten ein militärischen Geheimnis (Lehmhütte mit dem typischen "Zwei - Fässer - mit - Seil - dazwischen - Schlagbaum") fotografiert. Wir erklärten ihm, dass wir seinen Kollegen um Erlaubnis gefragt hatten, aber er ging wortlos in seine Lehmhütte und kam mit einer Maschinenpistole im Anschlag wieder heraus. Da wir nicht sofort reagierten und ihm die Kamera aushändigten, entsicherte er die Waffe.

So überredet, gaben wir ihm die Kamera. Er entfernte den Film zusammen mit der Leerspule und gab uns den Apparat zurück. Wir brauchten eine halbe Stunde, um ihn davon zu überzeugen, uns auch die Leerspule wiederzugeben (Es war immerhin unser einziger noch ordentlich funktionierender Fotoapparat und ohne Leerspule war er wertlos).

Je weiter südlich man kam desto stärker hatte sich scheinbar das Christentum durchgesetzt. Immer häufiger sahen wir auch in kleineren Orten relativ große, sogar aus Stein erbaute Kirchen mit Kreuzen und bunten Glasfenstern. Viele Frauen liefen trotzdem "oben-ohne" rum, was für uns verwöhnte junge Kerle optisch allerdings in den seltensten Fällen ein Vergnügen war.

Um 14:30 Uhr erreichten wir Bohicon und versuchten -mal wieder vergeblich, Geld zu wechseln. Die Bank hatte geschlossen und der Manager im einzigen Hotel wechselte nicht. Amerikanische Dollar waren in Benin leider nicht so angesehen, wie wir gehofft hatten, wesentlich besser kam man mit Französischen Francs weiter. Also liehen wir uns von Horst etwas einheimisches Geld, tankten, kauften noch etwas Brot und fuhren bereits eine halbe Stunde später weiter.

Was uns hier in Benin -neben dem Ungeziefer- am meisten störte, waren die Einheimischen in Uniform, die sich fast wie Halbgötter vorkamen. Mit der Zeit entwickelten wir einen richtigen "Hass" auf alles, was schwarz aussah und spielten -quasi aus Rache- ein niederträchtiges "Spiel": Wenn wir auf einer noch so breiten Straße einen Farbigen entgegenkommen sahen, schlug dieser sich in die Büsche. Vielleicht hatten sie schlechte Erfahrungen mit den technisch sicherlich oft unsicheren Lkws gemacht, wir unterstützten sie jedenfalls in ihren Bemühungen und fuhren extra dicht an den Rand, worauf sie sich noch weiter verkrümelten.

In Benin hatten die Leute eine für uns undurchschaubare Art, ihre Straßen zu bauen: Ein paar Kilometer waren geteert, dann gab es ein paar Kilometer Piste, wieder einige Kilometer Asphalt, dann wieder Piste, usw. Die Pistenabschnitte waren noch nicht aufgeweicht -wie mitten in der Regenzeit, aber es gab schon einige Stellen, an denen es nicht ganz einfach war, das mit Wasser vollgelaufene Wellblech zu befahren.

In Benin hatten die Leute eine für uns undurchschaubare Art, ihre Straßen zu bauen: Ein paar Kilometer waren geteert, dann gab es ein paar Kilometer Piste, wieder einige Kilometer Asphalt, dann wieder Piste, usw. Die Pistenabschnitte waren noch nicht aufgeweicht -wie mitten in der Regenzeit, aber es gab schon einige Stellen, an denen es nicht ganz einfach war, das mit Wasser vollgelaufene Wellblech zu befahren.

Nachdem wir in Allada endlich eine Tankstelle gefunden hatten, die sogar Benzin hatte, tankten wir (für CFA 1.500, die Horst uns wieder lieh) und fuhren weiter in Richtung Cotonou. Jetzt wurde die Strecke auch besser, nicht mehr dauernd von Pistenabschnitten unterbrochen oder von bis zu 20-20 cm tiefen Schlaglöchern fast unpassierbar gemacht.

Genen 17:00 Uhr erreichten wir -nach 7.600 Kilometern- unser Ziel: Cotonou. Eine halbe Stunde später hatten wir auch schon das Hotel BABU gefunden, dass uns von Truckern und Globetrottern als preiswert empfohlen worden war. Die Zimmer waren primitiv, aber sauber und hatten sogar eine Dusche. Allerdings bestand Peter auf seinem -seiner Meinung nach berechtigten- Anspruch auf ein Zimmer mit Klimaanlage und gekacheltem Bad. So fuhren wir weiter, statteten dem Hotel DU LAC einen Besuch ab, waren aber einstimmig der Meinung, dass diese Herberge wohl doch eine Nummer zu gut sei (absolute Luxusklasse), außerdem in privater Hand und daher extrem teuer. Endlich stiegen wir im Hotel PACIFIC ab, Übernachtung im Doppelzimmer für DM 45.

Wir gingen auf unsere Zimmer und duschten ENDLICH, wuschen die Haare (das Wasser nach der ersten Haarwäsche hätte man ohne weiteres als Ochsenschwanzsuppe verkaufen können) und ruhten uns etwas aus. Anschließend versuchten wir, im DU LACGeld zu wechseln, wo man sich allerdings weigerte, uns aber mitteilte, dass die Banken auch am kommenden Samstag zwischen 7:00 und 10:00 Uhr geöffnet hätten.

Also kehrten wir zurück in unser Hotel, aßen zu Abend (Salat, Steak, Pommes Frites, Erbsen und Bohnen), tranken diverse Biere und begaben uns um 23:00 Uhr in unsere Gemächer. Die erste Nacht in richtigen Betten schliefen wir wie Steine -oder Babys.

Samstag, 3.5.80

40°C, sonnig

Um halb acht wurde ich wach, weil Peter versuchte, den Lkw anzulassen, der direkt unter dem Fenster stand. Wir frühstückten und fuhren in die Stadt, um eine Bank zu suchen. Zwar gab es zahlreiche Banken, einige richtige Bankpaläste, aber nur eine einzige, die Geld wechseln durfte (der CFA war keine konvertierbare Währung). Diese einzige Wechselbank fanden wir gegen 9:45 Uhr, aber die Pforten waren bereits geschlossen (damit die Angestellten auch pünktlich um 10:00 Uhr Feierabend machen konnten).

Also fuhren wir weiter. Für europäische Gemüter wäre diese Stadt eine Zumutung gewesen: Jeder fuhr, wie er gerade wollte, die wenigen funktionierenden Ampeln wurden nicht beachtet und man "verständigte" sich mittel Hupe und -was und sehr verwunderte- scheinbar auch der Scheibenwischer (den "Code" konnten wir während unseres Aufenthaltes nicht knacken). Auch die Straßen waren schlimm: metergroße Schlaglöcher auf der Fahrbahn. Die Autos fuhren daher oft einfach über die Fußwege. Außerdem gab es Unmengen von Mofas, die sich den Teufel um die Autos scherten.

Um ggf. Hilfe beim Verkauf der Fahrzeuge und bei den dann anstehenden administrativen Dingen zu erhalten, fuhren wir zur SONATRAC, der Staats-Spedition, wo Peter einen Geschäftsfreund hatte. Dieser empfing uns tatsächlich im Büro (gut eingerichtet, mehrere Telefone, Besucherecke, durchaus europäischer Standard) und riet uns, entweder am Flughafen oder auf dem Schwarzmarkt Geld zu tauschen. Bevor wir uns verabschiedeten, versprach er, und am Nachmittag im Hotel zu besuchen.

Wir fuhren also zum Flughafen, fanden aber in der Wechselstube niemanden vor. Man sagte uns, der Angestellte wäre "bald" zurück. So warteten wir, diesmal nicht in der prallen Sonne, sondern in einer kühlen Flughafenhalle mit leiser Musik, die aus einem Plattengeschäft herüberschallte. Nachdem wir endlich US$ 379 gewechselt hatten, fuhren wir zurück ins Hotel und aßen zu Mittag.

Bernd trank nur einen Tee, da er sich eine Magenverstimmung zugezogen hatte, Peter und ich nahmen russischen Salat, Omelette und Brot, dazu das schon fast obligatorische Bier "Flag". Diese Bier war gut gekühlt und schmeckte vorzüglich.

Bernd trank nur einen Tee, da er sich eine Magenverstimmung zugezogen hatte, Peter und ich nahmen russischen Salat, Omelette und Brot, dazu das schon fast obligatorische Bier "Flag". Diese Bier war gut gekühlt und schmeckte vorzüglich.

Zur besseren Verdauung legten wir uns anschließend zu einem Mittagsschläfchen nieder. Gegen 16:00 Uhr fuhren Bernd und ich gut erholt in die Stadt und sahen uns den Markt von Cotonou an: Auf einer Fläche von mindestens vier Quadratkilometern reihte sich Stand an Stand.

Zur besseren Verdauung legten wir uns anschließend zu einem Mittagsschläfchen nieder. Gegen 16:00 Uhr fuhren Bernd und ich gut erholt in die Stadt und sahen uns den Markt von Cotonou an: Auf einer Fläche von mindestens vier Quadratkilometern reihte sich Stand an Stand.

In der Hauptsache wurden allerdings nur vier verschiedene Waren angeboten: Die bereits erwähnten Maiskuchen -die wir des öfteren aßen- eine Art Schwarzwurzel, Fisch und alle Arten von Plastikwaren. Der Markt war vollgestopft mit Menschen, Farben, Gerüchen.

In der Hauptsache wurden allerdings nur vier verschiedene Waren angeboten: Die bereits erwähnten Maiskuchen -die wir des öfteren aßen- eine Art Schwarzwurzel, Fisch und alle Arten von Plastikwaren. Der Markt war vollgestopft mit Menschen, Farben, Gerüchen.

Vor dort fuhren wir weiter zum Flughafen (Postkarten einstecken, Drinks nehmen) und anschließend an die Atlantik-Küste. Das Wasser hatte hier dank des Golfstroms eine Temperatur von ca. 30°C, Baden konnten wir allerdings nicht, da der Strand (leicht) ölverpestet war.

Zurück im Hotel, warteten wir -vergeblich- auf Peters Geschäftsfreund und aßen schließlich zu Abend. Peter bekam auch leichte Probleme mit seinem Magen. Ich -als der einzige, der aus jedem Kamelbrunnen getrunken hatte- war der einzige, der sich scheinbar bestens an die hiesige Umgebung angepasst hatte, die beiden "vorsichtigen" litten an Magenverstimmungen.

Sonntag, 4.5.80

30°C, Regen

Um 9:00 Uhr kam Horst zu uns, um sich zu verabschieden. 1 ½ Stunden später schafften wir es dann auch, aufzustehen, zu duschen und zu frühstücken. Es gab Kaffee mit Milch, Brot, Butter, Marmelade und Omelette. Anschließend widmeten sich Bernd und Peter der Pflege und Reinigung der Fahrzeuge, während ich Wäsche wusch und meine Reisetasche packte. Wir hatten geplant, anschließend an den Strand zu geben, es begann aber zu regnen, weshalb wir im Hotel blieben, knobelten, Karten spielten und faulenzten.

Am Abend lernten wir einen Belgier und zwei Schwarze kennen, die ebenfalls hier im Hotel wohnten. Mit diesen zusammen gingen wir in die Diskothek PLAYBOY. Dort musste ich -mitten in Afrika- auf Orangen- oder Ananassaft zu meinem Campari verzichten: Gab es nicht. Peter wurde von einer Schwarzen angesprochen und fühlte sich gleich wie ein weißer Pascha, besonders, als die Kleine ihn fragt, ob er mit ihr schlafen wollte (Sie kannte sogar das deutsche Wort "bumsen"). Es stellt sich dann heraus, dass sie eine Professionelle war und Peter lehnte -sichtlich enttäuscht- ab.

Um Punkt 23:00 Uhr hörte die Musik schlagartig auf, die handgeschaltete "Lichtorgel" stand still, das Licht ging an und der ganze Laden war innerhalb weniger Minuten leer: Polizeistunde, die Leute sollen ja am Aufbau des Sozialismus arbeiten. überall in den Straßen hingen Plakate und Spruchbänder -schlimmer, als in der DDR- mit Hetzparolen wie: "Ermordet die Feinde des Marxismus".

Montag, 5.5.80

45-50°C, sonnig

Nachdem wir um 7:00 Uhr aufgestanden waren, fuhren wir zum Büro der AEROFLOT (wo es angeblich die billigsten Flüge gab). Dort war allerdings niemand anzutreffen, auch später haben wir nie gesehen, dass jemand im Geschäft war. Mit einem Zwischenstopp bei unserer Botschaft -um Zeitungen zu besorgen- ging es weiter zur AIR FRANCE, um dort ein Flugticket für mich zu besorgen, da mein Urlaub zu Ende ging. Bernd und Peter hatten ihre Jobs gekündigt, Bernd wechselte anschließend die Firma, Peter hatte vereinbart, wieder eingestellt zu werden. Ich hingegen hatte "nur" meinen gesamten Jahresurlaub genommen, weil ich ja noch mitten in der Lehre steckte.

Wir wechselten bei der Bank fast unser gesamtes restliches Geld, bezahlten das Ticket (DM 1.995) und fuhren zurück ins Hotel. Nachdem wir Peters Einzelzimmer gekündigt hatten frühstückten wir. Später fuhren wir zu potentiellen Kunden für die Fahrzeuge. Weil uns auch ein Interessent in Lomé avisiert worden war, fuhr Bernd mit dem Käfer dorthin, während Peter und ich den Starter des Lkw reparieren wollten. Dies gelang uns nur teilweise, weil wir es schafften, bei den Arbeiten die Batterie zu entladen.

Als Peter unterwegs war, um weitere Ersatzteile zu besorgen, wurde ich von einem weiteren Interessenten angesprochen, der für den -allerdings verzollten- Truck DM 35.000,00 (CFA 3,5 Mio.) zahlen wollte. Die Verzollung sollte allerdings sehr umständlich und sehr teuer (Zollsatz 30-35 Prozent) sein, so dass wir hierüber zuerst mit Peters Freund von der SONATRAC sprechen.

Um 14:00 Uhr kam Bernd zurück, hatte aber nicht erreicht. Wir fuhren zur SONATRAC, kamen aber zu spät, da an diesem Tag bereits um 14:00 Uhr Feierabend zu sein schien.

Auf der Rückfahrt zum Hotel wurden wir von der Polizei angehalten. Wir hatten uns zwar nicht um sein Gepfeife gekümmert, hatten aber -um Zigaretten zu kaufen- hinter einer Ecke angehalten, weil wir nicht gemerkt hatten, dass der Polizist uns gefolgt war. Er verlangte CFA 5.000, wofür bekamen wir nicht heraus. Nachdem wir ihm erzählt hatten, wir seien arme Studenten und hätten diese Bildungsreise von unserer Oma spendiert bekommen, reduzierte er seine Forderung auf CFA 2.000 - aber ohne Quittung (also in die eigene Tasche). Wir bezahlten.

Zurück im Hotel, beschlossen wir, unsere Taktik zu ändern. Wir wollten nur noch vor dem Hotel sitzen und auf mögliche Kunden warten. Das dauernde durch die Stadt fahren kostete nämlich einen Haufen Sprit. Außerdem schien es sich herumgesprochen zu haben, dass wir die Fahrzeuge verkaufen wollten, denn es kamen öfter Interessenten vorbei.

Um 15:00 Uhr legte ich mich noch etwas hin, da mein Flug um 18:00 Uhr gehen sollte und ich erst um 6:00 Uhr am kommenden Morgen in Paris eintreffen würde. Nach anderthalb Stunden ging ich wieder auf die Hotelterrasse, wir tranken etwa und unterhielten uns mit zwei Franzosen. Sie suchten ein billiges Hotel und wir empfahlen das BABU. Dann fuhren wir zum Flughafen und setzen die beiden Franzosen beim BABU ab.

Auf dem Flughafen holte ich mir meine Bordkarte für den Flug von Cotonou nach Abidjan und ging dann zur Polizeikontrolle. Es musste ja irgend etwas schief gehen: Der Beamte verlangt eine Anmeldung für Cotonou, die man aber nur in der Stadt erhielt. Wenn ich jetzt noch zurück gefahren wäre, hätte ich mit Sicherheit meinen Flieger verpasst. Der Polizist hatte dann doch ein Einsehen, ich wurde abgefertigt, sogar ohne das zwischenzeitlich bereitgelegte "Trinkgeld" (CFA 2.000) benutzen zu müssen. Die Zollkontrolle verlief sehr oberflächlich -ich hatte auch nur eine kleine Reisetasche. Nachdem ich mit von Bernd und Peter verabschiedet und ihnen viel Glück gewünscht hatte stieg ich in das -hoffentlich richtige- Flugzeug, eine nicht mehr ganz neue Caravelle.

Auf dem Flughafen holte ich mir meine Bordkarte für den Flug von Cotonou nach Abidjan und ging dann zur Polizeikontrolle. Es musste ja irgend etwas schief gehen: Der Beamte verlangt eine Anmeldung für Cotonou, die man aber nur in der Stadt erhielt. Wenn ich jetzt noch zurück gefahren wäre, hätte ich mit Sicherheit meinen Flieger verpasst. Der Polizist hatte dann doch ein Einsehen, ich wurde abgefertigt, sogar ohne das zwischenzeitlich bereitgelegte "Trinkgeld" (CFA 2.000) benutzen zu müssen. Die Zollkontrolle verlief sehr oberflächlich -ich hatte auch nur eine kleine Reisetasche. Nachdem ich mit von Bernd und Peter verabschiedet und ihnen viel Glück gewünscht hatte stieg ich in das -hoffentlich richtige- Flugzeug, eine nicht mehr ganz neue Caravelle.

Es war der richtige Flieger, denn wir erreichten nach einer halben Stunde Lomé von wo es nach 15 Minuten Aufenthalt nach Abidjan weiterging. Dort trafen wir um 20:50 Uhr (bzw. 19:50 Uhr Ortszeit) ein und verließen das Flugzeug.

In der Halle trank ich für meine letzten CFA ein Bier und begab mich dann in die DC 10 der Air Afrique, die uns nach Paris bringen sollte. Um 21:00 Uhr hoben wir ab. Auf dem gesamten Flug tropfte mit Kondenswasser aus der Klimaanlage auf den Kopf.

In der Halle trank ich für meine letzten CFA ein Bier und begab mich dann in die DC 10 der Air Afrique, die uns nach Paris bringen sollte. Um 21:00 Uhr hoben wir ab. Auf dem gesamten Flug tropfte mit Kondenswasser aus der Klimaanlage auf den Kopf.

Wir hatten in der Caravelle nur ein Sandwich bekommen, jetzt gab es eine richtige Mahlzeit: Gurkensalat, Fleisch mit Reis und Sauce, Brot, Butter, Käse, Wasser und Kuchen.

Um 22:45 Uhr landeten wir zu einem 45 minütigem Zwischenstopp in Bamako. Dort in der Halle des Flughafens tobte das Leben, es gab sogar Leute, die -auf offenem Feuer- Essen kochten. Auf dem Weiterflug las ich noch etwas, während einige Mitreisende über Kopfhörer (zu 15,00 Franc) Musik hörten oder einen Film anschauten. Später schlief ich ein.

Dienstag, 6.5.80

15°C, bedeckt

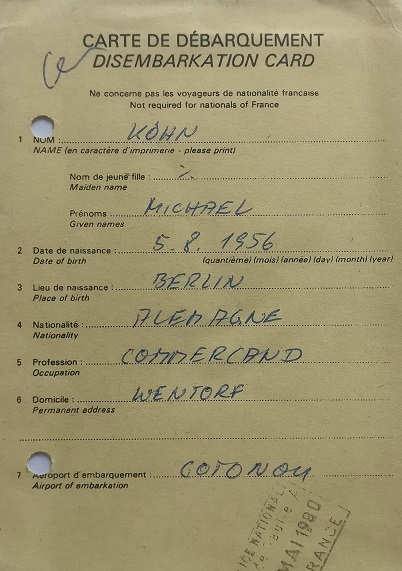

Um 6:00 Uhr wurden wir geweckt und bekamen Frühstück. Anschließend wurden "Einreisekarten" verteilt, die wir ausfüllen mussten, um in Frankreich einreisen zu können. Als ich meine Karte fertig beschriftet hatte, baten mich einige Mitreisende, ihre ebenfalls auszufüllen, da sie des Schreibens nicht mächtig waren. Drei dieser Analphabeten waren -angeblich- Außenhandelskaufleute aus Mali. In der Spalte für das Geburtsdatum sollte ich notieren: "vers 1948" (heißt: ca. 1948).

Um 6:00 Uhr wurden wir geweckt und bekamen Frühstück. Anschließend wurden "Einreisekarten" verteilt, die wir ausfüllen mussten, um in Frankreich einreisen zu können. Als ich meine Karte fertig beschriftet hatte, baten mich einige Mitreisende, ihre ebenfalls auszufüllen, da sie des Schreibens nicht mächtig waren. Drei dieser Analphabeten waren -angeblich- Außenhandelskaufleute aus Mali. In der Spalte für das Geburtsdatum sollte ich notieren: "vers 1948" (heißt: ca. 1948).

Um 7:45 Uhr setzten wir in Paris auf, verließen das Flugzeug und stellten uns bei der Einreisekontrolle des Flughafens "Charles de Gaulle" an. Einige unserer Passagiere wurden nicht eingelassen, sondern zurück nach Afrika geschickt -auch einer, dem ich seine Karte ausgefüllt hatte- da sie illegal versucht hatten, nach Frankreich einzureisen.

Der Flughafen "Charles de Gaulle" war berühmt für seine futuristische Innenausstattung z.B. Rolltreppen, die in Plexiglasröhren verliefen.

Der Flughafen "Charles de Gaulle" war berühmt für seine futuristische Innenausstattung z.B. Rolltreppen, die in Plexiglasröhren verliefen.

Ich wechselte etwas Geld, aß ein Croissant, trank einen Kaffee, kaufte mir eine Bahnfahrkarte und fuhr dann mit der Metro und Bus zum Bahnhof "Gare du Nord", wo ich gegen 10:00 Uhr eintraf. Mein Zug in Richtung Hamburg sollt erst um 13:00 Uhr gehen und ich hatte somit genug Zeit, noch zahlreiche Croissants und Kaffees zu mir zu nehmen. Ich besorgte mir noch ein Buch und den "Stern" und aß im Bahnhofrestaurant zu Mittag, da ich die FF 100,00 noch "auf den Kopf hauen" musste.

Der Zug fuhr pünktlich und es ging über St. Quentin und Brüssel nach Köln, wo ich kurz ausstieg, deutsches Geld besorgte und einen Playboy und etwas zu essen kaufte. Um 19:00 fuhren wir weiter, quer durch das Ruhrgebiet. In Afrika wäre es um diese Zeit schon stockdunkel gewesen. Osnabrück und Bremen waren passiert, als ich um 23:30 in Hamburg am Hauptbahnhof ankam.

Mittwoch, 7.5.80

15°C regnerisch

Um 0:30 war ich wieder zu Hause.

Zusammenfassung (Strecken, Temperaturen, etc.) - Landkarten (Streckenführung) - Mängel-Liste (final)

Das einzige Geld, dass ich noch in der Tasche hatte, war ein US-Dollar, der so aussah, als wäre er einmal quer durch die Sahara gekommen.

Das einzige Geld, dass ich noch in der Tasche hatte, war ein US-Dollar, der so aussah, als wäre er einmal quer durch die Sahara gekommen.